最近、仮想通貨の世界で話題沸騰のJPYC。2025年8月に日本で初めて、日本円建てステーブルコインの発行者として、第二種資金移動業ライセンスを取得したことで、いよいよ本格的なサービスがスタートしました。

これにより、円と1:1で連動し、日本円への払い戻し(換金)も可能な、安心で身近なデジタル通貨として動き出しています。今回は、そんなJPYCの魅力をじっくり掘り下げてみましょう。専門的な知識がなくても、読み進めやすいように丁寧に解説します。

ステーブルコインってどんなもの? ビットコインやイーサリアムと何が違うの?

仮想通貨(暗号資産)と聞くと、価格が急騰したり急落したりするイメージが強いですよね。でも、ステーブルコインはそれとは一線を画す存在です。

ステーブルコインとは、価値を安定させるために設計されたデジタル通貨のこと。主に法定通貨(日本円や米ドルなど)にペッグ(固定)されているタイプが多く、価格の変動を最小限に抑えています。

例えば、ビットコインやイーサリアムは投機的な資産として知られていて、1日で10%以上の変動が起きることも珍しくありません。一方、ステーブルコインは1単位がほぼ常に1円や1ドルに近い価値を保つよう作られています。これにより、日常の送金や決済に使いやすいんです。

ステーブルコインの一例

・1JPYC ≒ 1円(固定されている)

・1USDT ≒ 1ドル(固定されている)

ステーブルコインの主な種類として、法定通貨担保型があります。これは、発行体が銀行預金や国債などの実物資産を裏付けとして保有するもの。JPYCもこのタイプで、日本円を担保にしています。

ほかには、暗号資産担保型(他の仮想通貨を担保)やアルゴリズム型(自動調整で安定を目指す)もありますが、法定通貨担保型が一番信頼性が高いとされています。

ステーブルコインの一番の魅力は安定してること! ビットコインみたいにドキドキしなくて済みます

なぜステーブルコインが注目されるのか?

それは、ブロックチェーン技術を使って低コストで高速な取引ができるから。伝統的な銀行送金だと手数料が高く時間がかかりますが、ステーブルコインなら世界中どこへでも素早く送れます。

従来の金融システムとは異なり、ブロックチェーン技術を使って低コストで高速な取引ができるため、DeFi(ディーファイ:ブロックチェーン上で動く新しい金融サービス)でも活躍しています。

グローバルな市場規模はすでに44兆円を超えていて、USDT(テザー)やUSDCのような米ドル連動コインが主流ですが、日本円版のJPYCが登場することで、日本市場が活性化しそうです。

ステーブルコインの基本まとめ

| 項目 | ステーブルコイン (例: JPYC) | 仮想通貨 (例:ビットコイン) |

|---|---|---|

| 価値の安定性 | 高(法定通貨にペッグ) | 低(市場変動大) |

| 主な用途 | 送金、決済、DeFi | 投資、投機 |

| 担保 | 法定通貨や資産 | なし(マイニングなど) |

| リスク | 発行体の信用次第 | 価格暴落の可能性高 |

この表を見ると、ステーブルコインが日常使いに向いているのがわかりますよね。

JPYCの歴史:規制との戦いとライセンス取得までの道のり

JPYCの物語は、2019年にさかのぼります。当時、日本ではステーブルコインの規制が未整備で、JPYC株式会社はプリペイド式の支払手段としてスタートしました。これは資金決済法に基づくもので、ユーザーが事前にチャージして使う形。でも、換金ができないという制限があり、使い勝手が限られていました。

規制の壁は高く、資金決済法の枠組みで「前払い式支払い手段」として運営していましたが、2023年の法改正で状況が変わります。改正資金決済法により、「電子決済手段」という新しいカテゴリが生まれ、ステーブルコインが正式に認められる道が開けました。これにより、JPYCは日本円と1:1で交換可能な本格的なステーブルコインへ進化。

最大の転機は2025年8月18日。第二種資金移動業者のライセンスを取得したんです。これが日本初の快挙で、ライセンスのすごい点は「日本円への払い戻しが可能になった」こと。

これまでプリペイド型ではできなかった換金が合法的に実現し、信頼性が一気に向上しました。金融庁の厳しい審査をクリアしたことで、利用者保護の観点からも安心感が増しています。

この道のりは、まさに「いばらの道」。規制当局との協議を繰り返し、コンプライアンスを徹底。2023年の法改正前は、暗号資産として扱われるリスクもありましたが、資金移動業の道を選んだのが正解でした。

JPYCの歴史

- 2019年JPYC株式会社設立

プリペイド式JPYC開始。

- 2023年

6月資金決済法改正電子決済手段のカテゴリ新設。

- 2025年

8月18日第二種資金移動業ライセンス取得日本初の日本円ステーブルコイン発行へ。

- 2025年

秋以降JPYC EX運用開始予定換金可能で本格展開。

JPYCが規制を味方につけて成長したのがわかりますね。

JPYCのメリットと強み:スマートコントラクトで何が変わる? デメリットもチェック

JPYCの強みは、何と言っても安定性。日本円に1:1でペッグされているので、ビットコインのような価格変動の心配がありません。これにより、日常の決済や送金に安心して使えます。また、ブロックチェーン技術を活用したスマートコントラクトが搭載可能で、自動化された取引が実現。

スマートコントラクトのメリットは、条件を満たせば自動で支払いが実行されるんです。(例:商品が届けば支払いが実行など)これがDeFiで活躍し、貸し借りや投資を効率化します。

他の強みとして、低手数料と高速送金。伝統的な国際送金だと数日かかり、数千円の手数料がかかりますが、JPYCなら数分で完了し、手数料は数円から高くても数百円以内に抑えられることが多いです。さらに、透明性が高いのもポイント。

ブロックチェーン上で取引履歴が公開されるので、信頼が築きやすい。電子決済手段として法的に位置づけられ、暗号資産ではないため、銀行や大企業、行政機関が使いやすい点も大きいです。

「JPYCは暗号資産ではない」というのも大きなポイントですね

一方、デメリットも。資金移動業の規制で、1口座あたりの発行・償還に上限が設けられていること(第二種は1日あたり100万円まで。これは利用者保護のための規制)。ただし、送金や保有自体には上限がありません。

また、普及がまだ途上で、対応店舗やサービスが少ないです。セキュリティの懸念もゼロではなく、ウォレットの管理ミスで損失が出る可能性があります。

1件100万円の上限があるのは、JPYCの発行(円からJPYCへの交換)と償還(JPYCから円への換金)です。ユーザー同士の送金上限はありません。また将来的に「信託型」のステーブルコインになれば発行・償還に関しても上限がなくなる可能性があります。

JPYCのメリット・デメリットまとめ

JPYCのメリットは、普及が進めば進むほど、増えていきます。関係他社や開発者が様々なアプリ等を増やしていき、多種多様なサービスが出てくることが予想されます。

それこそ、JPYCの発行体は利息などを付けられないですが、JPYCを使った第三者がレンディングなどで、利息を付けれるサービスなども今後出てくることが容易に予想できますね!

JPYCの「国内初」の強み:競合する円建てステーブルコインとの違い

JPYCは資金移動業ライセンスを国内で初めて取得した点が最大の優位性。法的信頼性が高く、金融庁の管轄下で動くため、安全性とコンプライアンスが抜群です。

換金性も保証され、他のまだライセンス未取得の円建てステーブルコイン候補(例: GYENやJPYTなど)との決定的な違いです。預金型(銀行発行)や信託型との比較でも、資金移動業型は柔軟な発行が可能です。

| 項目 | JPYC (資金移動業型) | GYEN (例: GMO発行) | 預金型ステーブルコイン |

|---|---|---|---|

| 法的地位 | 電子決済手段(金融庁承認) | 暗号資産扱い | 銀行預金型 |

| 換金性 | 日本円払い戻し保証 | 制限あり | 即時可能だが規制厳格 |

| ブロックチェーン | Ethereum, Avalanche, Polygon | Ethereumなど | 限定チェーン |

JPYCと既存キャッシュレス決済(PayPayなど)の違い:何が優位?

JPYCとPayPayのような既存キャッシュレス決済の最大の違いは、基盤技術。PayPayは企業(PayPay株式会社)が運営する閉じたシステムで、加盟店やアプリ内でしか使えません。

一方、JPYCはブロックチェーン基盤で、ウォレットさえあれば世界中で自由に送金・決済可能。手数料もJPYCの方が低く(ほぼゼロ)、国際送金が速いのが強みです。

PayPayは手軽さが魅力ですが、手数料やルールが企業次第で変わる可能性あり。JPYCは法律(資金決済法)で定められた透明性が高く、利用者主体。電子決済手段として暗号資産扱いではないため、税務もシンプルです。

JPYCはウォレット管理が必要で、今のところは初心者にはハードルが高いかも。ただし将来的には初心者や高齢者でも使えるアプリなどもでてくることも予想されます。

PayPayやクレジットカード決済は使う側は便利だけど、加盟店側の手数料がきついという声も…。

JPYCなら、ユーザーも店舗側も手数料がほぼかからずに、いくらでもどこにでも決済&送金ができるのが嬉しいね

| 項目 | JPYC | PayPay |

|---|---|---|

| 基盤 | ブロックチェーン(分散型) | 企業アプリ(中央集権型) |

| 送金手数料 | 低(期間内当面無料・数円~数百円以内) | 低(無料) |

| 送金上限 | なし | あり(KYC後に30万まで) |

| 国際対応 | 強(即時・低コスト) | 弱(国内中心) |

| 透明性 | 高(ブロックチェーン公開) | 中(企業依存) |

| 利用制限 | 発行・償還上限あり | 加盟店限定 |

JPYCの仕組みと技術:担保はどうなってる? 収益源は国債金利?

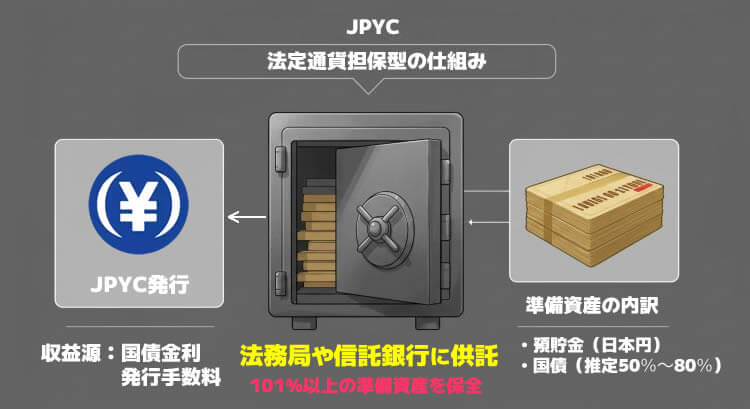

JPYCの核心は、法定通貨担保型の仕組み。発行されるJPYCの総額に対して、常に101%以上の準備資産を保全しています。これを法務局や信託銀行に供託し、第三者機関が監査。内訳は主に銀行預金と日本国債で、流動性を確保しながら安全性を高めています。

❓元本保証はあるのですか?

— JPYC株式会社 (@jpyc_official) September 1, 2025

➡️JPYCは日本円に連動した電子決済手段であり、法律に基づき101%の現金または国債による裏付け資産の供託をした上で、発行・管理されています。そのため、万が一発行体が破綻した場合でも、弁護士等を通して供託金を払い戻すことが可能です。

何%が国債か?

具体的な比率は公開されていませんが、USDTのように運用資産の多くを国債に振り分けるようです。

101%の準備資産って、ある意味で銀行より安全かも! 内訳は、JPYC社長の岡部氏いわく、ざっくり50%ぐらいから80%ほどが国債?と言っている場面がありました!

国債の内訳ソース:https://youtu.be/tR9y0oh_aSk?si=HPIbQtqtISvXeaYj&t=1640

収益源は、準備資産の運用金利。国債の利回りを活用し、発行手数料や運用益でまかないます。技術的には、イーサリアムなどのブロックチェーン上でERC-20トークンとして動作し、非カストディ型(ユーザーが自分で管理)で柔軟性が高いです。

JPYCが普及すれば、大量の国債購入が増え、日本経済に好影響を与えるかもしれませんね。

JPYCとRWA(Real World Assets)の関連:実物資産のトークン化

RWA(Real World Assets: 実物資産)とは、金、不動産、債券、商品などの物理的な資産をブロックチェーン上でトークン化し、デジタル化する仕組みで、2025年現在、市場規模は数兆円を超えています。

JPYCは、ステーブルコインとしてRWA(Real World Assets: 実物資産)と深く結びついています。JPYC自体が銀行預金や国債といったRWAを担保に発行されているため、RWA-backed stablecoinの代表例です。これにより、伝統的な資産をDeFiに取り込み、安定性と流動性を提供します。

さらに、JPYCはRWAビジネスとの組み合わせで真価を発揮します。ステーブルコイン(JPYC)とRWAを組み合わせることで、取引の信用・信頼性を確保し、透明性の高い決済を実現。

JPYCはRWA取引の決済手段として利用されることで、現実資産のトークン化をさらに促進します。例えば、不動産トークンの売買でJPYCを使えば、低コストで即時決済が可能になり、グローバルな投資機会を拡大します。

ステーブルコインがRWA市場の流動性を支える基盤となり、2025年のトレンドとして注目されています。

JPYCとRWAのコンビ、信用が高まってトークン化がさらに進む予感! 実物資産がデジタルで取引しやすくなりますね

| 項目 | JPYCの役割 | RWAビジネスの利点 |

|---|---|---|

| 担保資産 | 銀行預金、国債(RWA) | 安定した裏付け |

| 決済手段 | 低コスト・即時取引 | 信用確保、流動性向上 |

| 促進効果 | トークン化加速 | グローバル投資拡大 |

| 市場規模 | JPYC拡大中 | 全体で数兆円(2025年) |

JPYCのセキュリティ:USDC規格に準拠で安心?

JPYCのセキュリティは、規制遵守が基盤。資金移動業ライセンスで、利用者資産の101%供託が義務付けられ、破綻時も全額保全されています。

USDCのような国際規格に準拠し、ブロックチェーンの透明性を活かした監査システムを採用。第三者監査で準備資産の証明を定期公開しています。

ただ、ユーザーレベルではウォレットの管理が重要。秘密鍵の紛失やハッキングリスクは自己責任です。全体として、伝統的な銀行並みの安全性を目指しています。

セキュリティは大事! JPYCなら監査があるから安心だけど、自分のウォレットも守らないとね

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| 供託制度 | 101%資産保全 |

| 規格準拠 | USDC類似の透明性 |

| 監査 | 第三者定期チェック |

| リスク低減 | 非カストディ型 |

JPYCの使い道:国際送金が便利に? 具体的なユースケース

JPYCの魅力は実用性。国際送金では、従来のSWIFTシステムより低コスト・高速。例えば、海外在住の家族へ1万円送る場合、手数料は数円~高くても数百円、数分で完了。従来は数千円かかり、数日待つ必要がありました。

ユースケースは多岐にわたり、EC決済、DeFi投資、投げ銭、企業間取引など。ゲーム内課金や寄付にも便利で、ブロックチェーンで透明性が確保されます。将来は、日常のコンビニ決済も可能に?

税制面では、電子決済手段のため送金・支払い利用は損益なし(税務上売買扱いにならない)。ただし、暗号資産と交換した場合は課税対象です。

国際送金がこんなに簡単になるなんて! 将来的にはコンビニ決済や海外旅行の時にも使えそうです!

まとめ:JPYCがもたらす未来とFAQ

JPYCは、日本円ステーブルコインの先駆者として、送金や決済の常識を変えそうです。ライセンス取得で信頼性が高まり、日常使いが現実的に。暗号資産ではなく電子決済手段なので、幅広いシーンで活躍します。

FAQ

- QJPYCとは何ですか?

- A

JPYCは日本円に1:1でペッグされたステーブルコインで、2025年8月に日本初の第二種資金移動業ライセンスを取得。電子決済手段として位置づけられ、暗号資産ではなく、換金可能なデジタル通貨です。ブロックチェーン上で動作し、送金や決済に活用できます。

- QJPYCはどう買うの?

- A

JPYC EXで銀行振込などから交換。 フルローンチ後は、提携取引所や公式アプリ経由で日本円から直接購入可能になります。

- QJPYCの具体的な利用開始方法は?

- A

JPYCはまだフルローンチ前ですが、2025年秋頃(10月頃)にJPYC EXで本格開始予定。ウォレット(MetaMaskなど)準備後、銀行振込等で購入・償還可能になります。 ステップは、ウォレット作成 → 日本円入金 → JPYC取得の流れです。

- QJPYCのメリットは何ですか?

- A

価格の安定性、低手数料・高速送金、スマートコントラクトの活用、ブロックチェーンの透明性が高く、国際送金やDeFiに便利。電子決済手段なので、銀行や企業が使いやすい点も強みです。

- QJPYCのデメリットは何ですか?

- A

発行・償還に1日100万円の上限あり、普及がまだ途上で対応サービスが少ない、ウォレット管理の必要性からセキュリティリスクが存在。規制変化の影響を受ける可能性もあります。

- Q税金はどうなる?

- A

電子決済手段なので、送金・決済利用は損益なし(税務上売買扱いにならない)。ただし、暗号資産と交換した場合は課税対象となります。詳細は税務署に相談を。

- Q安全ですか?

- A

はい、101%の準備資産を法務局や信託銀行に供託し、第三者機関による定期監査で透明性を確保。資金移動業ライセンスで利用者保護が強化され、銀行並みの安全性を目指しています。 ただし、ユーザーのウォレット管理は自己責任です。

- QJPYCと他のステーブルコイン(例: GYEN)の違いは?

- A

JPYCは資金移動業ライセンスで電子決済手段として承認され、換金保証とコンプライアンスが高い。一方、他のステーブルコインは暗号資産扱いで規制が異なり、換金制限がある場合があります。JPYCの方が国内法的に信頼性が高いです。

- QJPYCとPayPayなどのキャッシュレス決済の違いは?

- A

PayPayは企業運営の中央集権型で国内加盟店中心。一方、JPYCはブロックチェーン基盤の分散型で国際送金が低コスト・高速。透明性が高く、利用者主体ですが、今のところはウォレットが必要で初心者向きではないかも。将来的には初心者や高齢者でも使えるアプリなどもでてくることも予想されます。

- QJPYCとRWAの関連は?

- A

JPYCは国債などのRWAを担保に発行され、RWA取引の決済手段として活用可能。これにより、信用確保とトークン化促進を実現。DeFiで実物資産の流動性を高めます。

- Q将来の計画は?

- A

上限撤廃を目指し、第一種資金移動業取得やグローバル展開を予定。RWAやDeFiとの連携を強化し、日本経済への貢献を拡大する見込みです。

- QJPYCの使い道は何ですか?

- A

国際送金、EC決済、DeFi投資、投げ銭、企業間取引など。低手数料で即時性が高く、日常決済や寄付にも便利。将来的にコンビニ決済も可能になるかも。

- QJPYCの収益源は?

- A

主に準備資産(国債など)の運用金利と発行手数料。普及すれば国債需要が増え、日本経済に好影響を与える可能性があります。

- Qもっと詳しく知りたい場合は?

- A

公式サイト(jpyc.jp)や金融庁の資金決済法関連資料を参照。ニュースサイトで最新情報をチェックしてください。

これでJPYCのすべてがわかったはず。興味があれば、公式サイトをチェックしてみてください!

コメント